别人眼中的好机会,他选择放弃

△冯远征

“

对话 冯远征

四月初,我们在北京人民艺术剧院见到冯远征。他正带着演员,为即将上演的话剧《日出》排练。对于冯远征来说,今年是很特别的一年。除了要迎接人艺建院70周年,作为副院长,今年也是他在任的最后一年。人艺的工作人员告诉我们,远征老师卸任后,就正式退休了。

田川:您一开始按的铃是干嘛的?

冯远征:这是导演铃,这个铃特别有意思,它其实是个传菜铃,以前只有北京人艺用它排练。这个铃所有演员都不许动,只能导演使。排练的时候导演说“好,预备”,然后按一下铃,演员就开始演了。如果在演的过程中导演按铃了,所有人就会停下来,因为按铃了代表导演有话要说。

刚进剧院的时候老想碰这个铃,刚伸手老演员就说,不许动!所以我很多年都没敢碰过这个铃。后来有一年去香港,正好在文具店里发现有卖的,我就买了一个,回到酒店我拆开就“当当当”的按。

田川:那会儿就有做导演的情结了吗?

冯远征:那会儿没有,就是觉得新鲜。

田川:我觉得您是一个在规矩中叛逆的孩子。

冯远征:对。

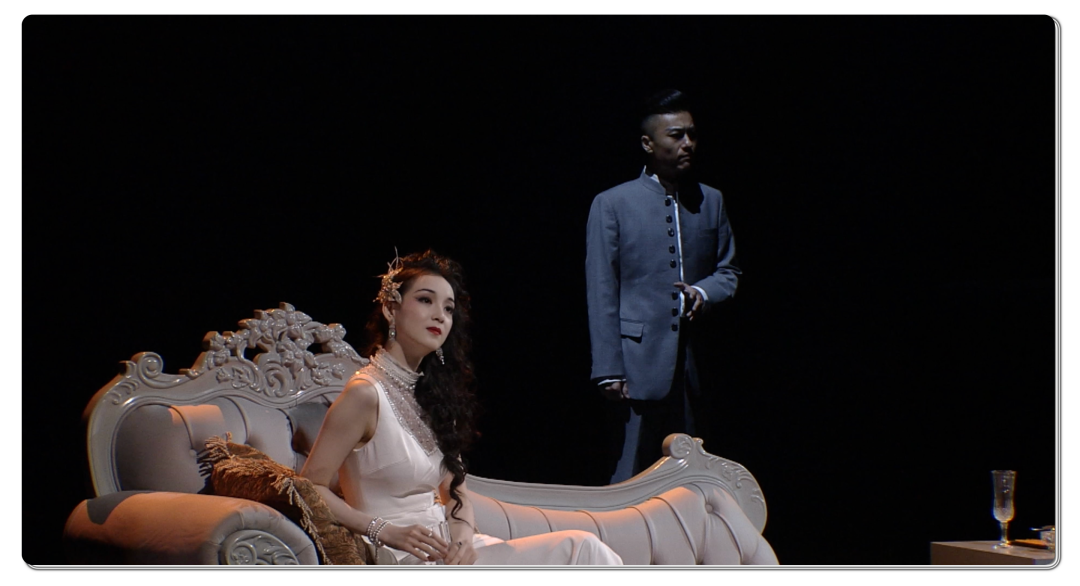

△话剧《日出》

“

对话 冯远征

4月20日,《日出》将作为北京人艺建院70周年纪念演出季中的经典剧目,在人艺新剧场“曹禺剧场”上演。这部经典剧作,和《雷雨》、《原野》一同被称为曹禺先生的“生命三部曲”。

田川:您说几个不同版本的《日出》,都是在我们需要它的时候,它就重新出现了。您最近也在导新版的《日出》,您觉得我们现在为什么需要《日出》重新出现在生活里?

冯远征:《日出》讲述的时代(三十年代初期)和现在都有职场,都有股票,都有为了生存而向上爬的人,都有很辛苦干活却不一定落好的人……你在现实生活中都能找到这些角色的影子,所以这个剧是具有现实意义的。

“

对话 冯远征

人艺历史上,曾多次复排《日出》。戏中的主角方达生,冯远征也曾饰演过。除了方达生这样的书生外,剧中还有交际花、银行家、留学生、妓院老鸨、被贩卖的孤儿等等不同角色。曹禺用十多个人物命运的交织,控诉了乱世中上层社会的黑暗勾当,底层百姓的悲惨际遇。他迫切的想要告别畸形的当下,盼着日出到来。

“

人毕竟是要活着的,并且应该幸福地活着。

刚刚冬天过去了,金光射着田野里每一棵临风抖擞的小草......

我们要的是太阳,是春日,是充满了欢笑的好生活,虽然目前是一片混乱。于是我决定写《日出》。

曹禺《跋》

冯远征:最早的时候,我最不喜欢的角色就是方达生。但是随着年龄的增长,随着自己对生活认知的不断改变,你会发现方达生身上的特质,恰恰是每个人心中的那一缕阳光。方达生告诉我们,人一定要有理想,要有自己的追求。如果没有一点梦想或理想,可能就变得浑浑噩噩了。

田川:您的梦想是什么?

冯远征:我的梦想就是做演员,所以我一直在做梦呢,现在还在梦里。

△2000年 冯远征曾在话剧《日出》中饰演方达生

“

对话 冯远征

冯远征的演员寻梦之旅,要从跳伞说起。1978年,还在上初中的冯远征,被挑中进入北京业余跳伞队,一练便是四年。为了成为专业跳伞运动员,他放弃高考,决心备战全国跳伞比赛,为进入专业跳伞队作准备。

冯远征:中学那会儿对跳伞非常有兴趣,当时觉得我这辈子就想干跳伞,因为它太刺激了。而且你突然发现你可以从另一个视角看世界。而且跳伞也不是那么简单的,不是头脑简单四肢发达的运动。你要学会几何学,要知道怎么操纵降落伞,是很科学的。以前我训练到只要风吹到脸上,就能知道是几级风。

田川:您现在还有这个能力吗?

冯远征:现在退化了,20年前我去跳过一次伞,很害怕。

“

对话 冯远征

最终冯远征因为体格偏瘦,落选了专业跳伞队。错过高考,跳伞梦碎,十八九岁的冯远征决定去北京龙潭拉锁厂,开始了一段工人生活。也是在那一时期,他结识了几位爱好文艺的工友,并结伴参加了业余文艺培训班。

田川:您付出了四年的时间进行训练,然后又放弃了高考,但最后还是没能进专业跳伞队,我觉得这事儿其实还挺残忍的,那段时间您会觉得很痛苦吗?

冯远征:不痛苦。我的生活比较简单,因为从小生活在军人的家庭里,所以对于拒绝我是全盘接受的。

田川:是因为以前爸爸会经常打击你吗?

冯远征:对,他是军人。我印象里除了小时候爸爸有抱过我,大了以后我们就没有任何亲密动作了。我记得那时候去跳伞队队友家玩,看到人家的孩子跟爸爸妈妈亲近我就会不高兴,现在想想其实就是嫉妒。

“

对话 冯远征

在文艺培训班,表演为这位刚刚经受跳伞梦碎、失去方向的少年,照亮了通向艺术的窗口。在人人追求铁饭碗的八十年代初,冯远征在工厂里干了一年,便决定辞去工作学表演。此后他开始了长达三年,四处打零工、半工半读的求艺生活。虽然那时的生活并不好过,但在诗意的八十年代,文艺生活的复苏,让一切辛苦都蒙上了浪漫色彩。

冯远征:真正让我觉得话剧神奇的是看《绝对信号》的时候,那是我真正坐在人艺小剧场里看的话剧。那个演员走到离我很近的时候,我感觉我的心跳都是停止的,她的眼泪我能看得一清二楚,那是让我觉得震撼的地方。如果我能够站到人艺舞台上演戏,死在台上都值了。

田川:那个时候后会关注其它艺术形式吗?比如流行歌曲之类的?

冯远征:第一次听流行音乐是崔健的《一无所有》。那天大家都在剧场看表演,突然说上来一个乐队。当时崔健穿着绿上衣、军裤,还把一个裤腿挽起来。我们说啥呀这是,土了吧唧的。结果他第一声出来,所有人鸡皮疙瘩都起来了,就停止呼吸的感觉,因为从没听过中国人那样唱歌,嘶吼一样的唱。然后大家就开始兴奋了,就站起来了,跳起来了,一直跟着激动到结束。就是你会觉得想哭。

田川:为什么而哭泣?

冯远征:没有为什么,就是激动,觉得唱到自己心里去了。

“

对话 冯远征

在工厂辞职后,冯远征跑遍了北京所有的表演培训班。但那时对于演员的审美还停留在浓眉大眼。冯远征的长相让他备受挑剔。

冯远征:那会儿大部分老师都看着我发愁,说你是可以演悲伤还是演什么?考北京电影学院之前,有一段时间我想放弃表演了。每天看着镜子里的自己就说,我爸妈怎么给我生了这么一副面孔,为什么不让我浓眉大眼?为什么不让我长得很帅?

后来我去找了教我的钮心慈老师,她说话很干脆,节奏也很快。她跟我说你不丑啊,挺好的,我们也招了很多没那么好看的,姜文不好看我们也招了。听她这么说,我就感觉坚定了点信心。最后我说还是干吧,别让教我的老师失望。

田川:军人家庭那个环境下,对爸爸来说,您决定做演员应该是非常反叛的行为吧?

冯远征:对,但他不管我,因为顾不过来。我爸是管军事的,所以一有军演他就走了,一去就是很长时间。

田川:那妈妈是什么态度?

冯远征:她对我喜欢的东西都是无限支持,妈妈最疼我了。

田川:您当时没有正式工作,也没有固定收入,她会不会担心你未来该怎么办?

冯远征:她会问我缺钱吗,我说不缺。我在第一次工作后就不再找她要钱了。

田川:即便是后来待业的三年都没跟妈妈要过钱?

冯远征:对,没要过。待业的时候就是打零工。干的时候觉得挺苦的,但一想到挣了钱就能交学费,就觉得可以了。

田川:那会儿演个小品或上业余表演课,会让你觉得暂时脱离了当下的状态吗?

冯远征:可能会有吧,它可能会让你忘掉自己的现状。

“人艺是殿堂,我是要死在人艺舞台上的”

“

对话 冯远征

1984年,冯远征报考北京电影学院,最终因为“形象一般”落选。一年后,23岁的冯远征考入了北京人民艺术剧院,终于,正式成为了专业演员。对于冯远征来说,人艺是崭新的开始,不仅圆了表演梦,更让他看见了“世界”。八十年代中期,德国表演老师梅尔辛受邀来到人艺,免费教授闻名世界的格洛托夫斯基表演方法。

冯远征:梅尔辛教我们怎么用身体记住台词,那一个月真的是打开眼界的一个过程。因为那会儿我已经经历了四年业余表演学习,又做了很久的临时工,后来又没考上电影学院。所以当我考进人艺的时候,我会特别珍惜,所以也很不惜力地去学习。

“

对话 冯远征

冯远征在人艺上课的认真劲儿,让梅尔辛印象深刻。之后这位德国老师四次向冯远征发出邀请,希望他能到德国学习表演。1988年,冯远征从人艺毕业,26岁的他决定去往德国留学。

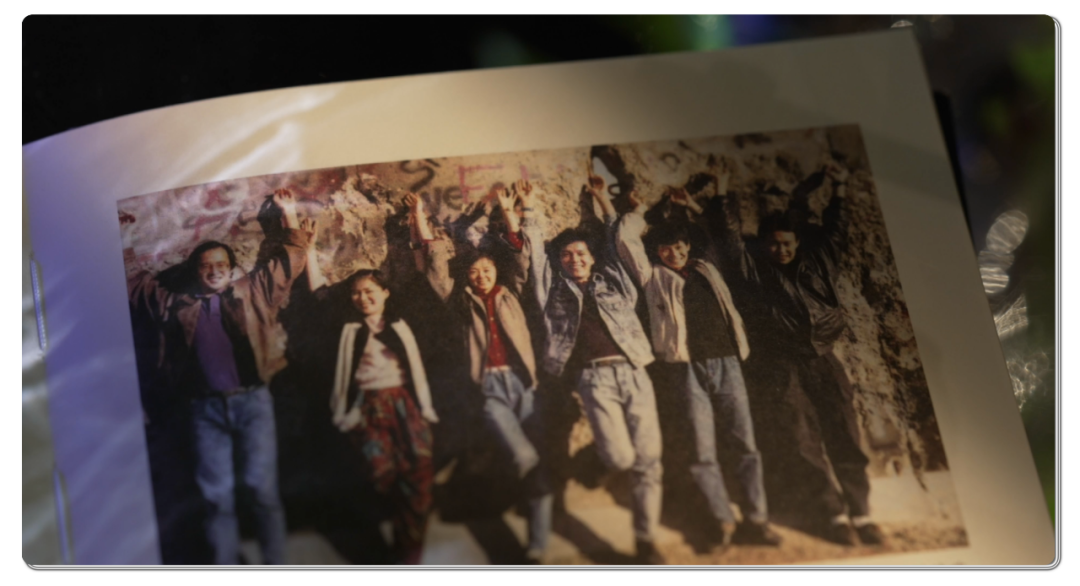

△冯远征(右三)留学时与朋友合影

田川:您在书里说“在德国留学的两年,改变了我的生存观、世界观以及对艺术的认知”。

冯远征:对,当你会说德语了,也可以用德国人的思维、德国人接人待物的方式和德国人接触的时候,开心极了,但你其实没有参与感。

田川:因为你是一个外来者。

冯远征:对。但是没照镜子的时候我认为我们是一样的。慢慢你会发现这儿不是你的地方。比如我去演《哈姆雷特》,拉开大幕的时候没有人会觉得你是哈姆雷特,因为你是黑头发、黄皮肤。就像《茶馆》一开幕,出来的王利发是一个黄毛、蓝眼睛的外国人,谁会相信他是王利发?我想中国人都不会接受。

德国跟美国不一样,美国是移民国家,任何人到了那儿都可以说我是美国人,即使你拿的不是美国护照。但在德国不一样。我的一个中国朋友经历了8年时间,终于拿到德国护照了。然后他跟我说你请我吃饭吧,我说为什么是我请你?他说我挺难受的,我说好吧,我们就找了个小馆,弄了酒。我说祝贺你,他说我回国看我妈还得办签证,我心里一下就特酸。他说我现在走大街上跟人家说我是德国人,谁信啊?所以他拿到德国护照的那一瞬间他不幸福,这让我也有点受刺激,就觉得,哦,原来是这样。

“

对话 冯远征

为了培养冯远征,梅尔辛出钱为他报了语言学校,免费让他借住在自己家里,每月按时给他生活费,以让他不用为生计发愁,能专心学业。

梅尔辛师从表演大师格洛托夫斯基本人。她之所以对冯远征格外器重,是想让他把格洛托夫斯基表演方法传到中国,因为冯远征是中国唯一学过这一表演体系的人。但冯远征始终感觉到和德国社会的疏离。同时一种“是否还能继续当演员”的焦虑感,深深困扰着他。在德国学习了两年后,冯远征决定放弃学业,回国。

冯远征:我想了半年多,每天坐地铁就在想是留下还是回去?德国物价很便宜,只要你按时纳税,好好工作,不犯法,能在德国生活得很好。如果真的选择留下,找个德国人结婚是最快捷的方法,但如果没有德国人愿意跟我结婚,我是不是可以假结婚?这些是一定要思考的,这是我面对的现实。但留下我是干不了演员的,如果我放弃学业,是不是要去打工,然后拼命挣钱开个中餐馆?如果选择回国,我还能不能继续干演员?

所以最后决定回来的时候,我的身体和心理其实都已经痛苦到极限了。当时有一天跟朋友走在路上,走着走着我突然就跑到旁边的垃圾桶吐了,没有任何征兆地吐了。朋友就拍着我说,远征,你太痛苦了,你回吧,回中国吧。我当时用了一句德语骂人的话就在那儿骂,其实就是在告诉自己,我要走我要走我要走。

我觉得我的价值如果只是作为一个中餐馆的老板留在德国,这不是我要做的事情,也辜负了我的教授把我带到德国的初衷。所以后来真正告别的时候,我去梅尔辛教授的家里跟她说我下周要回中国去了,她说你还回来吗?我说我先回去,她说你还没学完,我说回去后如果需要,我再回来继续学,她说好吧。后来我回国后给她写的所有信,她一封都没回复过。我觉得就是努力工作吧,把对她的所有报答,都放到我的工作当中。

△冯远征 与 梅尔辛 合影

“

对话 冯远征

1991年,冯远征放弃了在当时看来,十分令人羡慕的留学机会。回到中国,他说下了飞机的第一瞬间,就想马上回到人艺。

冯远征:回国当天我就跑回人艺剧院了,正好在院子里碰到了于是之老师,那会儿他是我们院的第一副院长。他看见我就说你回来了?我说嗯。他问你干嘛呢?我说没事。你还回剧院吗?我说我能回吗?他说能,我跟人事说一声。然后我就到人事处报到去了。

田川:1991年您回来的时候,正好是中国电视剧、电影开始蓬勃发展的阶段,您有纠结过是否还要依托在人艺这样比较传统的戏剧舞台上继续表演吗?

冯远征:没有犹豫,必须回来,必须回人艺。

田川:为什么?

冯远征:人艺是殿堂。我当年的愿望是要死在舞台上的。除非它不要我了,否则我不可以不回来,我必须回来。

“

如果你没有在话剧舞台上历练过,你就不能体会到舞台上跟观众面对面接触的那种感觉,那种同呼吸共命运的状态......那种刺激是在影视剧拍摄现场感受不到的。

冯远征《冯远征的表演课》

“

对话 冯远征

一路走来,冯远征放弃了很多在外人看来不能放弃的机会。但他唯一没有放弃的,就是人艺舞台。也因为在人艺舞台上对演技的锤炼,当电视剧《不要和陌生人说话》找到冯远征时,他对剧中人物安嘉和,有着极为精准的诠释。这也让这部反映家暴的电视剧,成为了中国电视史上的经典一笔,直到今天还时常被人讨论。

冯远征:《不要和陌生人说话》播出之后,有很多类似的题材找我,而且跟我说你要多少钱都行。看完剧本后我说我不会去的,不是钱的问题,甭多了,冯远征演五个这类的剧本观众就不会再看你了,因为知道你只会演这一类角色,你演不过《不要和陌生人说话》。我觉得这样没有任何意义,而且我觉得演员要想在艺术上有长久的生命力,就一定要学会放弃。

田川:戏比天大吗?

冯远征:戏肯定不比天大,但是走进后台,戏就一定比天大。我不能跟观众说因为家里出问题了,我今天不能给你演出了。这是从古至今这个行业的职业操守。

“

对话 冯远征

2004年,因为话剧《茶馆》的演出,冯远征没能赶到医院见父亲最后一面。

田川:直到爸爸去世您也没和他抱过吗?

冯远征:没有,我只在他去世后到太平间看他的时候,在他额头上亲了一下,那也是我这辈子唯一一次亲他。年轻的时候听到过很多演员演出前家人过世的故事,你都觉得这离你很遥远。但到了一定年龄后会发现,自己和身边的人都要经历这些。可是没有一个人会说对不起,我不演了。

2017年的时候,丹妮的父亲在大年初一去世了,但是初二晚上她就要演《日出》,而且是演两个角色。初一早上接到噩耗后我就开始查航班,然后给她算来回的时间。边算时间她边收拾东西然后突然她就停下了,她说远征我不走了。我说对,我也是这么想的,因为你明天要演出。我说你在他走的时候没有见到,现在回和七天后回,都是从冰冷的抽屉里拉出来和他见一面,是一样的。第二天她就来剧院了,到后台所有人都说丹妮节哀,节哀。我在台下看着舞台上的她的时候,眼泪是止不住的。中间下台到后面换装的时候,她是哇哇哭着从后台跑出来的,她说你让我哭一会儿。过一会儿她擦擦眼泪,特别平静地跟化妆师说,来,给我化妆吧。我当时心里就想,残酷,对一个人来说这真是残酷。

田川:您不觉得这很违背人性吗?这是对的吗?

冯远征:当然是对的,因为你是干这个的,你必须接受这些现实。

△冯远征 梁丹妮 夫妇

田川:您准备好退休了吗?

冯远征:准备好了,我现在巴不得赶紧退休。

田川:为什么?

冯远征:十年前刚50岁的时候我特别难受,觉得我怎么就50了。但现在我特坦然,特高兴,每天见人就说我60了,60了,特别愉快。现在觉得60就60吧,我还能干很多事情,还能很愉快地玩耍。