记者 师文静

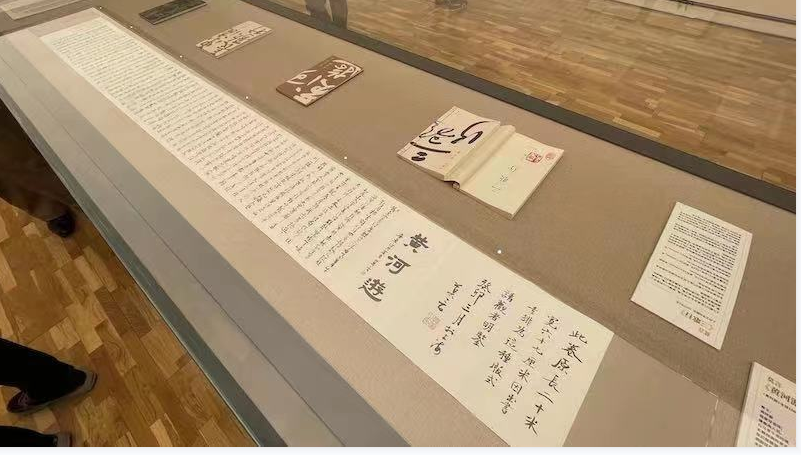

近日,莫言首部诗集、书法集《三歌行》由人民文学出版社重磅推出。文墨齐舞,诗书共辉,怀抱壮志而远游的莫言,藉由古体诗词和书法作品,向大众展现出崭新、辽阔的创作气象。

5月18日,《三歌行》新书论坛举办,莫言畅谈白话古体诗创作、书法创作,以及自己从小说家向传统文人转变心路历程等。

莫言称,不同于鲁迅那一代学贯中西的文人,当代人在古典文学和传统文化方面是相当欠缺的,只能通过勤奋学习来补上这一课,自己到了这个年龄,如果想在创作上有变化,有新的起色,转变也许是一条途径。同时,莫言表示,自己现在已经没什么野心了,生怕别人把他的字当书法“因为我给自己找了一个很好的台阶,我充其量是一个书法发烧友。”

观赏颜真卿行书

打开古体诗创作

2019年,莫言与艺术家王振赴日观赏颜真卿行书《祭侄文稿》,感触颇多,并创作长歌。自此,莫言行走大江南北,怀抱壮志远游,遍访人文盛景,创作大量古体诗词与书法作品,打开与古代先贤对话的大门。

身为现代作家,在创作古典诗词时如何能拥有如此丰沛的创作状态,莫言表示:“俗言讲,熟读唐诗300首,不会写诗也会吟。古典诗词讲韵律,韵律就是语言的节奏感,起伏节奏,抑扬顿挫,这就有音韵之美。在我们大半生当中读或者背了不少唐诗宋词,脑子里已经形成了对这种韵律天然的映射,或者内在的一种呼应。”

莫言回忆,自己的确有过两次“随时坐下来写诗”的经历:一次在东京塔,提笔一泻千里;一次在烤肉店,因为没有可供誊写的纸,而用防溅油的“纸兜兜”抄录脑中的文思。才思泉涌、倚马可待其实是一生中不可多得的状态,即使是李白、杜甫滔滔不绝奔腾如大江大河的传世之作,也都要下了苦功夫才能写出来。

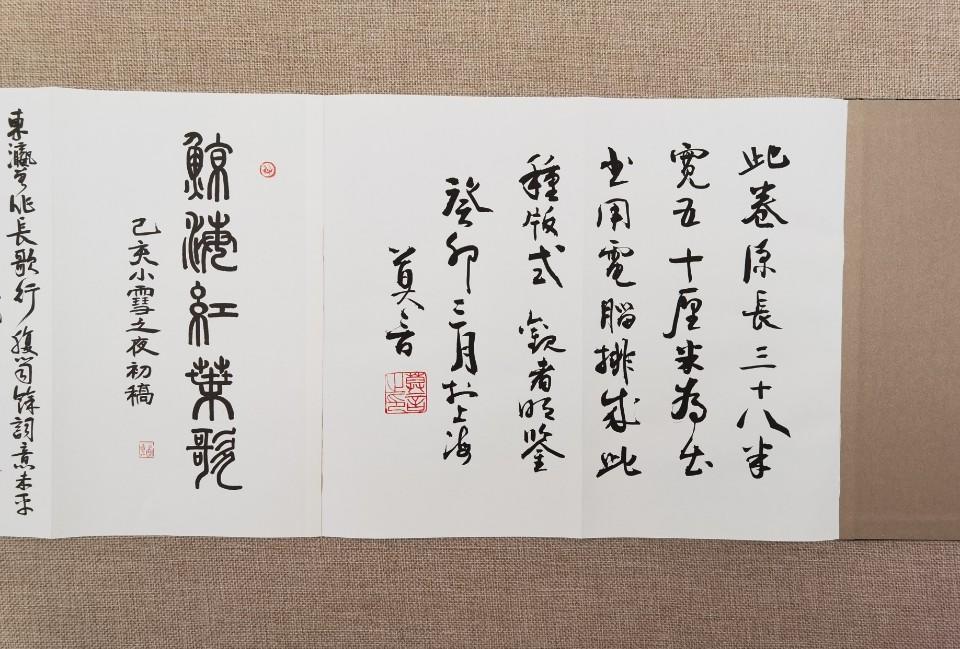

书中收录《黄河游》《东瀛长歌行》《鲸海红叶歌》三首长歌。长诗的灵感都源自旅行,但后期都经过了漫长的思考与修改,如在山西壶口瀑布有感而发的《黄河游》,也是多年后才创作完成、致敬母亲河的长诗,谈人生、诉情怀,从借神话人物到谈及现实,看似写黄河,实则是借此论天地与沧海,莫言更是在最后发出“两游黄河思绪万千不吐不快”的感慨。

莫言道,“这种歌行体就是用白话文写成的,包含大白话甚至俗语、谚语。像白居易的《长恨歌》也是当时的大白话,我们今天读起来之所以有一些障碍,是因为时代发展了,语言在变化。如果你还是顽强地非要使用古人词汇,写出来就不具备时代气息,跟当代生活完全脱节了。所以不管用什么样的体裁,用格律诗还是自由诗,第一要表现当下,第二要使用我们最擅长的、多数人一看就懂的词汇,这样尽管是旧的形式,词汇还是新的。”

为求创作上有新变化

从小说家向传统文人转变

莫言分说,自己前年在中国艺术研究院和硕士生聊天时提及,他正在由小说家向传统文人转变。他认为不同于鲁迅那一代学贯中西的文人,当代人在古典文学和传统文化方面是相当欠缺的,不仅是没有受到完整的大学教育的人,即便是当下的大学生,如果学的不是古典文学专业,也有很多空白。“我们只能通过勤奋学习来补上这一课。我到了这个年龄,如果想在创作上有变化,有新的起色,转变也许是一条途径。

莫言戏称学习格律的乐趣在于,能够从前人的作品里边挑出毛病。“比如说你喜欢顺口溜,但如果你写了七言八句、七言四句,人家就要按照七律和七绝的要求来衡量你。对我而言,写旧体诗词,实际上就是戴着镣铐跳舞,在现实当中发挥你的才华。如果你积累的词汇足够多,在选择词语时,既能符合平仄,又能表达你要表达的意思,又能够描述你要表现的事物。这就需要大量知识的积累、词汇的积累、语言运用技术上的积累。通过这样的学习,我确实感觉到仿佛是混沌当中看到了一线光明,回头再来读古人的诗词,眼光不一样,而且是带着挑剔的眼光来读。”

当被问及书法和写诗的难易比较,莫言说:“我觉得这两个都很难,我可以一天写10首诗。但‘山重水复疑无路,柳暗花明又一村’‘无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来’这样的诗句可能我一辈子都写不出来。因为这样的佳句、这样的诗眼是可遇而不可求的。”

莫言还谈了他对古体诗创作的理解。“很多人写了一辈子诗,比如乾隆皇帝,创作了四万多首诗,但没有一句留下来,他所有的诗在技术上都没有瑕疵,符合平仄格律对仗,但没有一句是创新的,全是陈词滥调。像陆游的诗,有的并不完全符合格律,崔颢《黄鹤楼》也不完全符合基本要求,但大家都认为是好诗。所以要写出一首好诗来,有时候很难。同样,书法也是如此,立志写出一个书法作品来,反而是写不出来的。有时候别人让我题写书名,题写他的斋号,我认真地写,写了一张又一张,第二天早上一看,还是第一张写得最好,后边写的一个都看不上。”

而谈到游历及书法创作需要良好的体力,莫言认为这得益于长期在农村的生活和部队的锻炼,吃苦耐劳的精神是具备的。“而且饭量比较大,能吃就能干,农村人讲,饭量比较大。你一顿饭如果只吃两粒米的话,怎么可能站着写一天字?”他非常认同沈鹏先生、欧阳中石老先生等书法家们站着写字的精神,“能站着就不要坐着,能坐下就不要躺下。一个人的写作,不管是写诗,写小说,写戏剧,写书法,最后都跟他这个生命个体密切相关。这是一个生命体的艺术化的外在表现。至于是好是坏,另当别论,他的每一个字,每一句诗,肯定跟他全部的生命信息有关联。”

鼓励年轻人拿起毛笔

称自己充其量是书法发烧友

谈到书法,莫言分享说,他临摹过怀素、张旭的草书,去年还临摹了苏过《贻孙帖》。刚开始他的理解和个别朋友一样,认为只要写得快,写得乱七八糟就是狂草。“当然现在我也慢慢地明白了,狂草是有章可循的,狂草不是乱写,不是瞎写,完全是在保持约定俗成的、规范的前提下的狂,你再怎么狂,基本的字形别人要认识。不然就成了鬼画符,成了一堆弹簧,一堆乱七八糟的符号。当然现在最前卫的艺术家,他们也认为线条本身就是美。我一幅书法作品让外国人看,他哪能认识?我们的楷书都不认识,草书怎么认识?但他也可以通过这种线条的交叉涌动、这种动态的感觉得到一种审美的愉悦。但我还是认为,作为一个发誓要向中国传统学习的人,要写好狂草,还是要掌握方法。”

莫言坦言,临摹古人诗词,应该带着感情:“比如说抄写岳飞的《满江红》,李白的‘黄河之水天上来’,一旦对抄写的内容非常理解,而且带上情感,就会发挥出你书写的创造性来。否则临摹就会变成一种技术行为,是不值得提倡的。”原创诗词也一样,从草稿到定稿,是一个完整的创作过程。文本创作如果是带有情感的,并体现在书写过程当中,个性气质就会非常立体地呈现出来。

莫言则说:“其实我是‘半路出家’,50岁才开始拿起笔来练书法。写了大半辈子钢笔字的经验和记忆已经难以去除,无非把钢笔字放大成了毛笔字而已。刚开始不能掌握毛笔的特性、纸张与墨的关系,克服了这个阶段就感觉得心应手。但是钢笔字的习气会影响我写毛笔字的面貌,我很受困扰。若想解决这个问题只有向古人学习,临帖的过程就是用别人的规范努力地校正自己的习气。这是临碑帖的重要意义。”他更鼓励年轻人能够拿起毛笔写作,“这是对中国传统文化的书写,重新按照旧有的诗词格律来填写诗词,是向先贤和传统致敬的一种方式,也是现代人理解古人的一个通道。”

莫言认为,除了向先贤致敬,也应当向民间学习,不仅指小说创作,诗人应当也实践这一理念。在“行走的书法”创作历程中,莫言与民间的情感联系也更加深刻,“这几年我们也看了很多民间的写作、书写,我们在县级博物馆里看到当地的一些名人,比如说历史上的教书先生、老秀才,甚至一些账房先生,这些人的书写也是非常有趣味和创造力的,有的也被后世专业书法家所借鉴,变成了很多草书的原型。我这两年每到一地,除了看大家作品,也会深入到博物馆,观摩历史上的民间书写。甚至会特别关注道路两边的小店招牌。有的是当地的书法家写的,有的完全是小店主自己写的,丰富地体现了他们的个性。”

关于书法创作的目标和梦想,莫言回答说:“我现在已经没什么野心了,我是生怕别人把我的字当书法的。因为我给自己找了一个很好的台阶,我充其量是一个书法发烧友。这样我写得差一点,大家可以原谅。但是我目标定的很高,我定的目标是通过学习王羲之、颜真卿来练字的。目标很高,但是给自己定位很低很低。”