2023年10月6日,许博淳终于逃离缅北,远离那个电诈版“地狱”。

“噩梦”,许博淳用两个字来概括那段经历。当时,在蛇头引导下,他从上海前往云南西双版纳,偷渡出境后被卖进黑监狱“农家小院”,目睹了死亡与毒打,“那时候我绝望了,觉得自己可能再也回不了中国,或者会死在那。”

一份云南省临沧市耿马傣族佤族自治县公安局开具的行政处罚决定书,记录了许博淳出国、回国的过程。红星新闻记者注意到,该决定书中称,中介以介绍工作为由,让许博淳来到西双版纳,随后安排其偷渡出境。

▲相关行政处罚决定书

转机发生在一次“招聘”之后,许博淳到电诈公司工作,找机会向发小求救,付出了百万元的代价,终于回到国内。但为了筹措赎金,家里也因此背上高昂债务。

没进“剧组”却踏上偷渡之路

许博淳本来以为自己是去了“剧组”。

2023年6月底,他在一个兼职聊天群看见有人招募演员,开出的条件不错,月薪上万元,对方自称“S级项目”,也就是通常意义上的“大投资、大制作”。

许博淳对这些“术语”并不陌生。自2006年作为素人登上除夕特别节目《一年又一年》后,他又活跃于多个游戏、恋爱、职场类综艺节目,并为许多网友所熟知。

而这一次,当对方以“S级项目需要保密”为由拒绝透露具体工作信息时,许博淳并未起疑,“平时到剧组当个临时演员,要收手机、身份证,都需要保密,我就让他给我买了火车票。”

2023年7月8日,许博淳抵达昆明,随后转车至西双版纳,被引导进一间民房中。红星新闻记者从许博淳处获取了两张打车软件客户后台截图,截图显示,2023年7月8日中午12:36,他曾从西双版纳火车站打车前往某影城附近。

许博淳说,当时在民房里,除他之外还有另外三个外地人。第二天来了几个人,说要带许博淳他们去告庄。那时,许博淳并没有想到,自己正在踏上偷渡之路。

许博淳称,在路上,他们四个外地人终于意识到情况不对,一交流,才发现自己被骗来的名目都不一样,有的是做健身,有的是做烧烤,“当时就有点炸锅的感觉。”但是,一路上一直有人看守,换过三批,最初是几个云南口音的年轻人,然后是十来个穿迷彩服、腰间带刀的山民,最后是十八个骑摩托车的缅甸人。

看守的人还用了怀柔策略,说把许博淳他们带过来是让帮忙越境“背货”,一边展示手机里名表、钞票的图片,一边许诺取完“货”就放他们离开,还会有丰厚报酬。

许博淳坦言,自己当时动了心,“说实话,我也失业好久了,想着都到这了,总得试一试。”包括他在内,共有9个外地人钻过铁丝网,从国内前往缅北。

但是,他们并没有见到所谓的“货”,坐上摩托车以后,许博淳被送进一处“农家小院”。这是个密封的院子,四面环绕高墙,顶部也被遮盖着,走进院子,他看见到处都是持有枪械的雇佣兵,远处还有七八十个戴着手铐的中国人蹲着,许博淳问了押送自己的人一句,“大哥,这是哪?”

对方给他的解答是一记响亮耳光,许博淳被打蒙了,“很使劲,他们都不怕自己手疼一样。”

“农家小院”:偷渡客的“黑监狱”

“卡院”是偷渡者流通的中间环节。

关于“卡院”,2023年8月,中新社“国是直通车”刊登文章《揭秘缅北偷渡者的“黑监狱”——卡院!》,首次明确提出这一中间环节的存在。该文中,化名阿甘的越境电诈人员称,“卡院”为电诈园区下设产业,用于关押偷渡者,并透露在“卡院”内暴力横行,看守们可以随时开枪,“打死人也无人追究。”

红星新闻记者联系了该文作者赵斌,提出希望向阿甘求证更多关于“卡院”的情况,被告知阿甘已经进入看守所,暂时无法接受采访。而比照阿甘及许博淳的讲述,关押许博淳的“农家小院”,很可能就是一处“卡院”。

许博淳说,在这个小院里,他见识了未曾想过的暴力,以及突然发生的死亡。

恶劣的环境只是表象,七八十号人挤在一间大通铺里,水泥地上铺着血迹斑斑的褥子,厕所也在房间里,恶劣的气味让许博淳逐渐麻木,“那个味道没办法形容,我第一天第二天都能闻出来,第三天就渐渐闻不出了。”

真正让他难以忍受的,是看守们每天都要做的三件事:打人、刷手机、搞直播。

在“农家小院”,无论有没有做错事,偷渡客们每天都必须挨几棍子,许博淳记得看守们用的是一根根白色塑料管,里面灌了东西,打在身上特别重。体格瘦弱些的偷渡客,只需要挨五棍,其他人则上不封顶,许博淳见过有人被打得皮开肉绽,“整个大腿和屁股都破开,只能趴着,流出来的都不是血了。”

偷渡客到“农家小院”以后,手机都会被看守们收走,贴上偷渡客的名字、到小院的日期和身份证号。看守们会逼着偷渡客刷脸、输密码,把可以转走的财物掏空,并进行网络借贷。等这些“流程”走完,偷渡客们的通讯录则会被当作网络诈骗的目标名单。

至于直播,则是不同小院之间“业务交流”的方式。许博淳称,这些直播主要通过境外即时通讯软件,内容是不同小院看守对偷渡客施暴的过程,他被看守们逼着看过一次,屏幕里,几个人被浇开水,然后砍断脚趾,“现在我还会想起那一幕,真的就是噩梦。”

许博淳所在的小院也直播过。据他称,那是几个二十岁左右的年轻人,试图逃跑,被看守开枪打死,看守们把镜头对着这些死去的年轻人,边直播边笑。

“我第一次看到有人死在我面前,还是年轻人。”对于那个小院里发生的一切,即使已经逃离,许博淳在说起时依然充满恐惧。

被迫“应聘”电诈公司

在“农家小院”里待了半个多月,许博淳终于遇见了“买家”。

电诈公司的“代理”来小院里挑人,相中许博淳,将他带到位于缅北老街“红莲宾馆”的一间电诈公司内。据许博淳介绍,这栋“宾馆”共有七层,一楼是赌场和大厅,二至六楼各有两间“办公室”以及数间宿舍,七楼则为食堂及大型“工作间”。

获得“工作机会”以后,许博淳看到的日期是2023年7月31日,他据此推测自己被“买”走的时间在2023年7月25日左右。许博淳说,相比起“农家小院”,电诈公司里“业绩”不好依然会被打,只是无缘无故的暴力发生得没那么频繁,他甚至还能不定期用手机向家里报平安。

就许博淳的观察,电诈公司里毒品、色情泛滥问题更为严重。住进宿舍后不久,许博淳有天闻到了奇怪的味道,问了“室友”才知道他们在吸毒,“吓得我赶紧把卫生纸塞到鼻孔里。”此外,电诈公司的“员工”们,除了少数“骨干”,剩下的都不能离开楼栋,但可以通过“外卖”获取毒品、嫖娼等“服务”。

而“开单”(成功诈骗)以后,不少电诈人员都会投入醉生梦死当中,电诈公司藏身的“宾馆”“园区”内,则成为黄赌毒等非法行径大量发生的窝点。

许博淳说自己没“开单”过,也不敢沾染这些东西。他负责的是海外“精聊盘”,通过各类社交软件打造人设,然后吸引受害人进行诈骗,“举个例子,我会说自己是在国外留学的华人,事业有成,妻子病故了……说白了就是编个悲惨的故事,透露出现在我很需要另一半,需要真爱这种感觉。”

达成稳定交流后,电诈人员会通过受教育程度、职业等查验对方经济能力,再根据受害人特点调整话术,细化诈骗方案,必要时通过AI换脸等技术和对方互动,“如果这个人实力比较高,就更拼命地宰,中间也会有一些色情的视频互动,等到‘杀’不动了,就拿来威胁对方。”

因迟迟没“开单”,许博淳担心自己会被“转卖”,他听电诈公司的“老员工”说,转卖的次数越多,离开缅北的成本就越高,重点是被转卖时,报平安联系过的联系人都会成为敲诈对象,“给对方打视频,逼着对方打钱,当然打了钱也不会放人。”

逃离

决心逃跑以后,许博淳在一次报平安时冒险向发小求救,成功引起了对方注意。

许博淳成长在单亲家庭,自幼跟着母亲生活,他向发小发了条消息,问对方“老姐你最近去看咱爸了吗?”发小很快回信,说去看过了,“老爸”有话想跟许博淳聊,问他能不能语音,“我跟她从小一起长大,她当然知道我没有爸爸。”

通过断断续续的联系,许博淳把自己有危险的信号传递了出去,2023年9月29日中秋节,趁着管理松懈,他抓紧机会和发小视频,对方保留下视频截图当作证据。红星新闻记者从许博淳处看到了其发小保留的视频截图,截图上,许博淳身穿橙黄色衣服,面容憔悴,双眼浮肿。据许博淳称,视频时,他怕被人发现没敢出声,只让发小看了他几秒钟。

▲2023年9月29日,被困电诈园区的许博淳找到机会与发小短暂视频数秒。图片为视频截图

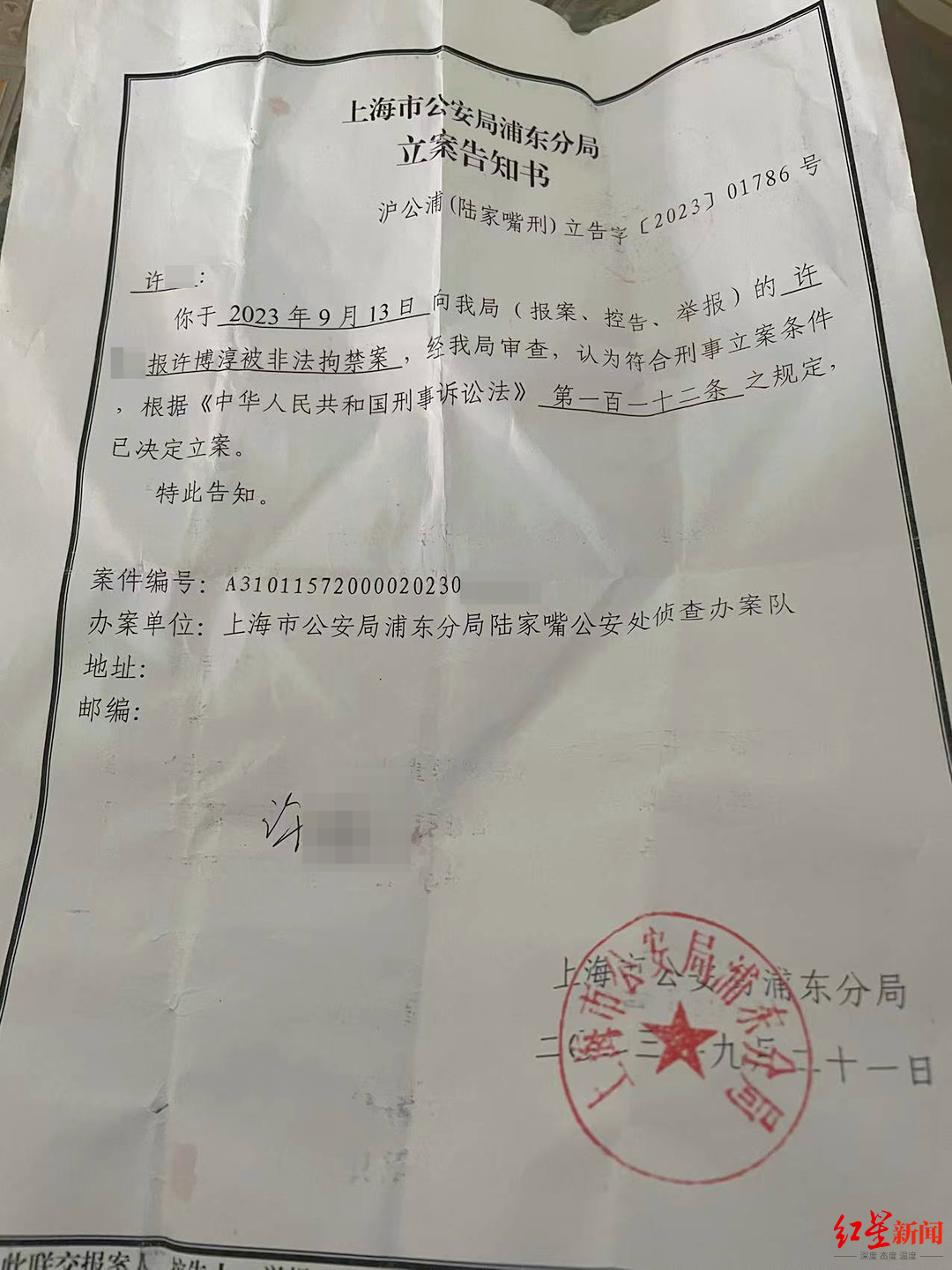

红星新闻记者获取的一份由上海市公安局浦东分局出具的立案告知书显示,2023年9月21日,浦东分局已就许博淳被非法拘禁一事立案展开侦查。

▲上海市公安局浦东分局开具立案告知书

与此同时,通过多方协助,心急如焚的许博淳家人找到“中间人”,寄希望于由对方出面进行相关解救事宜。

据许博淳回忆,2023年10月2日下午,电诈公司的“领导”点了他的名,让他过去“谈话”。许博淳还记得,对方带着福建口音,跷着二郎腿问他是不是和家里联系了,许博淳每说一句话就鞠一次躬,恳请对方放自己走,“我说我肯定也想出业绩不想被打,但是不擅长做销售,这样下去给这里带来不了业绩,只能是个负担,哪怕把我卖到下一家公司,出的肯定也没有我家里的赎金多。”

三天后,许博淳被放出“红莲宾馆”。回忆起那一幕,他说,“阳光刺到我眼睛里,我一点都不觉得刺眼。我看着太阳,还以为有生之年再也看不到太阳了。”

红星新闻记者获取的一份由耿马傣族佤族自治县公安局开具的行政处罚决定书显示,2023年7月份许博淳通过微信与一个名字叫“胖虎”的中介联系,“胖虎”邀约许博淳到西双版纳上班。2023年7月6日许博淳从上海南站出发乘坐高铁到达昆明,又从昆明坐动车到了西双版纳。在“胖虎”安排下,许博淳从西双版纳偷渡出境到达缅甸。

2023年10月6日,许博淳在未持有任何有效出入境证件的情况下从清水河口岸进入中国境内,以上事实有到案经过,案件移交书,入境口岸照片,许博淳本人的陈述与申辩等证据证实。

在被拘留后,他办理了临时身份证明及新的身份证,应记者要求,许博淳展示了上述两项材料,记者注意到其身份证有效日期起始时间为2023年10月19日。

重获自由的代价并不便宜。许博淳称,他母亲卖掉唯一的房子,还向亲戚朋友们借了不少钱,勉强才凑够赎金。

由于担心影响后续生活,许博淳的家人不愿向记者提供赎金交付的相关记录,只有许博淳的表弟出示了三张拍摄于2023年10月5日的照片。据其介绍,图片内容为某宾馆内,许博淳的母亲带着大量现金,正在向中间人付款。

▲许博淳表弟称,许博淳家人当时在宾馆将钱交给“中间人”

回到家乡,许博淳已经再也回不了自己记忆中的那个家,“我第二天还跑到以前的家去看,确实被人买走了。当时我妈还没敢说花了多少钱,后来我表弟告诉我,花了100多万,房子只卖了50万,其他的都是亲戚凑的,这些钱是要还的。”